疎遠な相続人との相続手続き完全ガイド|行政書士が教える解決法

疎遠な相続人との相続手続き完全ガイド

行政書士が教える解決法

「父が亡くなったが、会ったこともない叔父の連絡先がわからない…」

「相続人の一人が海外に住んでいて、連絡が取れない」

「疎遠な相続人に連絡したら、話し合いを拒否された」

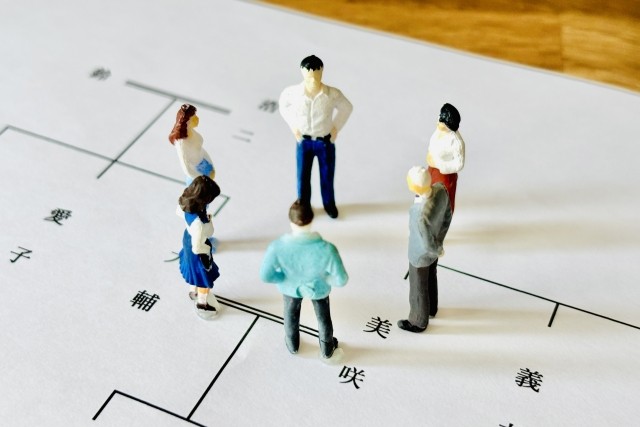

相続が発生すると、普段まったく交流のない疎遠な相続人とも協力して手続きを進めなければなりません。相続人が多数いる場合や、連絡先がわからない相続人がいる場合、遺産分割協議は非常に困難になります。

実際、相続トラブルの約3割は「相続人同士の連絡が取れない」「疎遠な相続人が協力してくれない」ことが原因と言われています。放置すると、不動産の名義変更ができず、預金の解約もできず、相続手続きが完全にストップしてしまいます。

しかし、適切な方法を知っていれば、疎遠な相続人とも円滑に手続きを進めることができます。この記事では、疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについて、行政書士の視点から具体的な解決方法を徹底解説します。

この記事でわかること:

- 疎遠な相続人がいる相続の基礎知識

- よくあるトラブル事例と対処法

- 相続人の調査方法と連絡の取り方

- 遺産分割協議の進め方

- 専門家に依頼するメリットと費用

目次

1. 疎遠な相続人がいる相続とは?

疎遠な相続人とは

疎遠な相続人とは、普段まったく交流がない、または連絡先すらわからない相続人のことです。具体的には以下のようなケースがあります:

- 会ったこともない叔父・叔母、いとこ

- 何十年も音信不通の兄弟姉妹

- 海外に移住して連絡が取れない親族

- 前妻(前夫)との子ども

- 認知した婚外子

- 養子縁組した子ども

なぜ疎遠な相続人が問題になるのか

相続手続きには全相続人の同意が必要

日本の相続制度では、以下の手続きに相続人全員の署名・押印が必要です:

- 遺産分割協議書の作成

- 不動産の相続登記

- 預金の解約・名義変更

- 株式の名義変更

- 自動車の名義変更

一人でも欠けると手続きができません。疎遠な相続人が協力してくれないと、相続手続きが完全にストップします。

疎遠な相続人が発生する主なパターン

| パターン | 具体例 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 兄弟姉妹相続 |

子どもがおらず、親も既に他界。 |

高 |

| 代襲相続 |

相続人が既に死亡し、その子ども(甥姪)が代襲相続人に。 |

高 |

| 再婚家庭 |

前妻(前夫)との子どもと |

中 |

| 認知・養子 |

認知した婚外子や養子が相続人に。 |

中 |

| 海外移住 |

相続人の一人が海外在住で |

低 |

2. よくある悩み・トラブル事例

ケース1:連絡先がわからず手続きが進まない

【トラブルの内容】

Aさん(60代女性)の夫が亡くなりました。夫には前妻との間に子ども(B)がいることは知っていましたが、離婚後40年間一度も連絡を取っていません。Bの連絡先もわからず、遺産分割協議ができません。

夫名義の自宅と預金2,000万円があり、Aさんは自宅に住み続けたいのですが、Bの署名・押印がないと名義変更ができません。

問題点:

- Bの現住所がわからない

- 勝手に連絡するのは気が引ける

- Bがどんな人かわからず不安

- 手続きの方法がわからない

解決策:

- 戸籍の附票でBの現住所を調査

- 行政書士を通じて正式な書面で連絡

- Bの法定相続分(4分の1)を明示

- 具体的な遺産分割案を提示

- 必要に応じて代償金での解決を提案

結果:Bは代償金500万円(法定相続分相当)を受け取り、自宅と残りの財産をAさんが相続することで合意しました。

ケース2:疎遠な相続人が協力を拒否

【トラブルの内容】

Cさん(50代男性)の父が亡くなりました。相続人は、Cさんと弟2人、そして30年音信不通の叔父(父の弟)の4人です。

叔父に連絡を取ったところ、「自分も相続する権利がある」と主張し、法定相続分(4分の1)を要求してきました。しかし、父の財産は自宅(評価額2,000万円)と少額の預金のみ。自宅を売却しないと叔父に支払えません。

問題点:

- 叔父は現金での支払いを要求

- 自宅を売却したくない

- 感情的な対立が発生

- 話し合いが進まない

解決策:

- 専門家(行政書士・弁護士)が仲介に入る

- 不動産鑑定で正確な評価額を確定

- 代償金の分割払いを提案

- 調停の活用も視野に

結果:専門家の仲介により、叔父に500万円の代償金を3年分割で支払うことで合意。自宅はCさんが相続しました。

ケース3:海外在住の相続人と連絡が取れない

【トラブルの内容】

Dさん(40代女性)の母が亡くなりました。相続人は、Dさんと兄、妹の3人ですが、兄は20年前にアメリカに移住し、年賀状も途絶えています。

母名義の不動産と預金1,500万円があり、早く手続きを終わらせたいのですが、兄の署名・押印が必要です。メールアドレスはわかりますが、なかなか返信がありません。

問題点:

- 時差があり連絡が取りづらい

- 書類の郵送に時間がかかる

- サイン証明書など特殊な書類が必要

- 相続税の申告期限が迫っている

解決策:

- 国際郵便(EMS)で書類を送付

- 現地の日本領事館でサイン証明を取得してもらう

- ビデオ通話で遺産分割の内容を説明

- 英訳付きの説明書を用意

- 期限に余裕を持ったスケジュール

結果:2ヶ月かかりましたが、兄から必要書類が届き、無事に相続手続きが完了しました。

放置するとどうなるか

疎遠な相続人との手続きを放置すると:

法的リスク

- 不動産の名義変更ができず、相続登記義務違反で10万円以下の過料(令和6年4月〜)

- 預金が凍結されたまま

- 相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わず、無申告加算税

- 時間が経つほど相続人が増える(次の相続が発生)

経済的リスク

- 不動産の維持管理費が継続

- 固定資産税を誰が払うかでトラブル

- 不動産の売却ができず、資金化できない

- 専門家費用が増大(相続人調査の範囲拡大)

人間関係のリスク

- 時間が経つほど感情的対立が激化

- 疎遠な相続人が不信感を持つ

- 調停・訴訟に発展

3. 相続人の調査と連絡方法

ステップ1:相続人の確定

戸籍調査で相続人を特定

まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、相続人を確定します。

取得する戸籍:

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(すべて)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 相続人全員の住民票

注意点:

- 転籍している場合、複数の市区町村から取得が必要

- 古い戸籍は手書きで読みにくいこともある

- 郵送請求も可能だが、1〜2週間かかる

ステップ2:疎遠な相続人の連絡先調査

戸籍の附票で現住所を確認

「戸籍の附票」を取得すれば、現在の住所がわかります。

取得方法:

- 本籍地の市区町村役場に請求

- 相続人であることを証明する書類(戸籍謄本)が必要

- 手数料:300円程度

海外在住の場合:

- 戸籍の附票に「国外転出」と記載される

- 最後の国内住所は記載されている

- 現地の連絡先は別途調査が必要(親族に聞くなど)

ステップ3:最初の連絡

正式な書面で丁寧に連絡

疎遠な相続人への最初の連絡は慎重に行いましょう。

連絡方法の選択肢:

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 内容証明郵便 | 正式で記録が残る | 威圧的に感じられることも |

| 普通郵便(配達証明付き) | 丁寧で柔らかい印象 | 確実性は内容証明より低い |

| 電話 | 直接話せる | 証拠が残らない |

| メール | 手軽 | 正式性に欠ける |

おすすめ:最初は丁寧な書面(普通郵便)で連絡し、返信がない場合は内容証明郵便。

書面に記載すべき内容:

- 被相続人が亡くなったこと

- 自分と相手の関係(相続人であること)

- 遺産の概要

- 遺産分割協議が必要なこと

- 連絡先(電話・メール)

- 返信期限(2週間〜1ヶ月程度)

4. 遺産分割協議の進め方

全員が合意するための工夫

1. 透明性を保つ

- 財産目録を作成し、全相続人に開示

- 不動産は評価額を明示(固定資産評価額または鑑定)

- 預金は残高証明書を添付

- 借金があれば正直に開示

2. 複数の分割案を提示

一方的に押し付けるのではなく、選択肢を示します。

- 案1:法定相続分どおりに分ける

- 案2:不動産を一人が相続し、他の相続人に代償金を支払う

- 案3:不動産を売却して現金で分ける

3. 相手の立場を理解する

- 疎遠な相続人も「権利」がある

- 一方的に排除しようとすると反発される

- 「協力してくれてありがとう」という姿勢

4. 期限を設定する

- 「○月○日までにご意見をお聞かせください」

- 相続税の申告期限(10ヶ月)を伝える

- ただし、威圧的にならないよう注意

遺産分割協議書の作成

全員が合意したら協議書を作成

遺産分割協議書に必要な内容:

- 被相続人の氏名、本籍、死亡日

- 相続人全員の氏名、住所、生年月日

- 遺産の詳細(不動産は登記簿どおり、預金は口座番号まで)

- 誰が何を相続するか

- 作成日

- 相続人全員の署名・押印(実印)

添付書類:

- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)

注意点:

- 相続人の人数分作成(全員が原本を持つ)

- 製本して各ページに契印

- 不動産がある場合は、登記簿謄本の記載どおりに正確に

必要書類チェックリスト

| 書類名 | 取得先 | 用途 |

|---|---|---|

| 被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 相続人の確定 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 各自の本籍地 | 相続人であることの証明 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 遺産分割協議書に添付 |

| 不動産の登記事項証明書 | 法務局 | 相続登記 |

| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 相続登記の登録免許税計算 |

| 預金の残高証明書 | 各金融機関 | 遺産総額の確定 |

| 遺産分割協議書 | 自分で作成 | 全手続きに必要 |

期間と費用の目安

手続き完了までの期間:

- 相続人調査:1〜2ヶ月

- 疎遠な相続人への連絡・交渉:1〜3ヶ月

- 遺産分割協議:1〜2ヶ月

- 不動産の相続登記:1〜2週間

- 合計:3〜8ヶ月程度

費用の目安:

- 戸籍謄本等の取得費:1〜3万円

- 登録免許税(不動産):固定資産評価額の0.4%

- 司法書士報酬(相続登記):5〜10万円

- 行政書士報酬(遺産分割協議書作成等):10〜30万円

- 弁護士報酬(調停・訴訟の場合):30万円〜

5. 専門家のサポート内容

自分でやる場合と専門家に依頼する場合の比較

| 項目 | 自分で対応 | 行政書士に依頼 |

|---|---|---|

| 相続人調査 |

△ 戸籍の読み方が難しい |

◎ 確実に相続人を特定 |

| 疎遠な相続人への連絡 |

△ 何を書けばいいかわからない |

◎ 第三者として中立的に連絡 |

| 遺産分割協議 |

△ 感情的対立が発生しやすい |

◎ 中立的な立場で調整 |

| 協議書作成 |

△ 法的に有効かどうか不安 |

◎ 法的に有効な書類作成 |

| 時間 |

× 本業に支障 |

◎ 最小限の時間 |

| 費用 |

◎ 実費のみ |

△ 報酬が必要 |

行政書士に依頼するメリット

1. 相続人調査を確実に行う

複雑な戸籍も正確に読み解き、相続人を漏れなく特定します。後から「実は他にも相続人がいた」というトラブルを防ぎます。

2. 疎遠な相続人との橋渡し

第三者の専門家が間に入ることで、感情的な対立を避けられます。法的に適切な文書で連絡するため、相手も安心して対応できます。

3. 公平な遺産分割案の提示

法定相続分を基準に、複数の分割案を提示。全員が納得できる解決策を見つけます。

4. 時間と労力の大幅削減

戸籍の取得、書類作成、連絡調整など、すべてを代行します。依頼者は面談に数回参加するだけで済みます。

5. トラブルの未然防止

法的に問題のない手続きを行うため、後からトラブルになるリスクを最小化できます。

6. 調停・訴訟の回避

専門家の調整により、多くのケースで任意の合意に至ります。調停・訴訟になると時間も費用も大幅に増えるため、その前に解決できることが重要です。

7. 相続登記まで一貫サポート

司法書士と連携し、遺産分割協議から相続登記まで一貫してサポートします。

当事務所でできること

疎遠な相続人がいる相続の総合サポート

■ 相続人調査

- 被相続人の出生〜死亡の戸籍取得

- 相続人全員の戸籍・住民票取得

- 戸籍の附票で現住所調査

- 相続関係説明図の作成

■ 疎遠な相続人への連絡・調整

- 初回連絡書面の作成・送付

- 遺産の説明資料作成

- 電話・メール等での説明

- 相続人間の調整・仲介

■ 遺産分割協議のサポート

- 財産目録の作成

- 複数の分割案の提示

- 法定相続分の計算

- 全相続人が納得できる案の作成

■ 遺産分割協議書の作成

- 法的に有効な協議書作成

- 不動産・預金等の正確な記載

- 相続人全員分の作成

- 署名・押印の取り付け代行

■ その他のサポート

- 相続登記(司法書士と連携)

- 預金の解約・名義変更サポート

- 相続税申告(税理士と連携)

- 調停申立て(弁護士と連携)

料金体系

- 初回相談:無料

- 相続人調査:5万円〜10万円

- 遺産分割協議書作成:8万円〜15万円

- 疎遠な相続人との調整込み:15万円〜30万円

- トータルサポート:20万円〜40万円

※相続人の人数、財産の複雑さにより変動します

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 疎遠な相続人を無視して手続きはできませんか?

A. できません。相続人全員の同意がない遺産分割協議書は無効です。勝手に手続きを進めると、後から相続人から訴えられるリスクがあります。必ず全員の署名・押印を取得してください。

Q2. 連絡先がわからない相続人はどうやって探せばいいですか?

A. 「戸籍の附票」を取得すれば現在の住所がわかります。本籍地の市区町村役場に、被相続人との関係を証明する戸籍謄本を添えて請求してください。海外在住の場合は、最後の国内住所まではわかりますが、現地の連絡先は別途調査が必要です。

Q3. 疎遠な相続人が話し合いを拒否したらどうすればいいですか?

A. まずは専門家に相談してください。第三者が入ることで解決することもあります。それでも合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停委員が間に入って話し合いを進めます。

Q4. 疎遠な相続人に「相続放棄」してもらうことはできますか?

A. 相続放棄は本人の自由意思によるものなので、強制はできません。ただし、代償金を支払う、特定の財産を渡すなど、条件を提示して交渉することは可能です。相続放棄する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

Q5. 海外在住の相続人がいる場合、どんな書類が必要ですか?

A. 通常の印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館で「サイン証明書(署名証明書)」を取得してもらいます。また、遺産分割協議書への署名は、領事の面前で行う必要があります。郵送に時間がかかるため、早めに連絡しましょう。

Q6. 相続人の中に認知症の人がいる場合はどうすればいいですか?

A. 判断能力が不十分な相続人がいる場合、その人の「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、後見人の選任には数ヶ月かかるため、早めの対応が必要です。

Q7. 遺産分割協議がまとまらない場合、期限はありますか?

A. 遺産分割協議自体に法的な期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)、相続登記の義務化(3年以内、令和6年4月〜)など、関連する手続きには期限があります。長期間放置すると、次の相続が発生して相続人が増えるリスクもあります。

7. まとめ:今すぐ取るべきアクション

疎遠な相続人がいる相続は、早めに動き出すことが成功の鍵です。以下のチェックリストで、今すぐ行動を始めましょう。

今月中にやるべき5つのアクション

アクション1:相続人を確定する(今週中)

□ やること:

- 被相続人の本籍地を確認

- 出生から死亡までの戸籍謄本を請求

- 相続人が誰かを特定

- 疎遠な相続人がいるかチェック

アクション2:財産を把握する(2週間以内)

□ やること:

- 不動産の登記簿謄本を取得

- 預金通帳や残高証明書を確認

- 株式・有価証券の有無を確認

- 借金がないか確認

- 財産目録を作成

アクション3:疎遠な相続人の連絡先を調査(3週間以内)

□ やること:

- 戸籍の附票を取得して住所を確認

- 親族に連絡先を聞いてみる

- 初回連絡の書面を作成

- 丁寧な文面で送付

アクション4:専門家に相談する(1ヶ月以内)

□ やること:

- 行政書士の無料相談を申し込む

- 相続人の状況を説明

- トラブルのリスクを診断してもらう

- スケジュールと費用を確認

- 依頼するか判断

アクション5:遺産分割協議を開始(2ヶ月以内)

□ やること:

- 財産目録を全相続人に送付

- 複数の分割案を提示

- 各相続人の意向をヒアリング

- 合意形成に向けて調整

- 合意できたら協議書を作成

期限を意識したスケジュール

■ 相続税の申告が必要な場合(財産総額が基礎控除を超える)

- 期限:相続開始から10ヶ月以内

- 遅くとも8ヶ月目には遺産分割協議を完了させる

■ 不動産がある場合

- 期限:相続開始から3年以内(令和6年4月〜義務化)

- 遅延すると10万円以下の過料

■ 疎遠な相続人との交渉が難航している場合

- 早めに専門家に相談

- 6ヶ月経っても進展がなければ調停を検討

一番危険なのは「何もしないこと」です

時間が経つと、疎遠な相続人も亡くなり、さらに相続人が増えます。10年、20年放置した結果、相続人が10人、20人に増え、収拾がつかなくなるケースもあります。今すぐ行動を始めましょう。

8. 無料相談のご案内

疎遠な相続人がいる相続の無料相談実施中

当事務所では、疎遠な相続人がいる相続に関する初回相談を無料で承っております。

お気軽にお問い合わせください。

当事務所の相続サポート

- 相続人の確定と戸籍調査

- 疎遠な相続人の連絡先調査

- 初回連絡書面の作成・送付

- 相続人間の調整・仲介

- 財産目録の作成

- 遺産分割協議書の作成

- 相続登記(司法書士と連携)

- 相続税申告(税理士と連携)

こんなお悩みを解決します

- 「疎遠な相続人の連絡先がわからない」

- 「どうやって連絡すればいいかわからない」

- 「話し合いが進まない」

- 「感情的な対立が起きている」

- 「海外在住の相続人がいる」

- 「時間がなくて自分では対応できない」

無料相談の流れ

- お問い合わせ

お電話またはメールフォームからご連絡ください - 日程調整

ご都合の良い日時を調整します(平日夜間・土日も対応可) - ヒアリング(60分程度)

相続人の状況、財産の内容、お困りのことをお聞きします - ご提案

解決までの流れ、スケジュール、費用の明確なお見積もりをご提示 - ご検討

無理な勧誘は一切いたしません。じっくりご検討ください

お問い合わせ

ひろさわ行政書士事務所

〒501-0236

岐阜県瑞穂市本田1552-112

![]() 090-4084-1493

090-4084-1493

営業時間:平日 9:00 ~18:00

(土日祝日・夜間は事前予約制)

対応エリア:岐阜県、愛知県

疎遠な相続人がいても、適切な方法で進めれば解決できます。

一人で悩まず、専門家の力を借りてスムーズに進めましょう。

あなたの相続手続きを、私たちが全力でサポートいたします。